Du stehst morgens auf, erledigst Dinge, eilst irgendwohin. Das alles kannst du nur machen, weil du motiviert bist. Ohne Motivation geht nichts. Lass uns gemeinsam auf die vielen Facetten von Motivation schauen.

Automatisieren Automatisieren Automatisieren

Es ist eine gute Idee, Motivation zu automatisieren. Kläre, was du erreichen willst – z.B. Ich will ein guter Verkäufer werden. Plane eine kleine Handlung, die diese Fähigkeit trainiert – z.B. sprich täglich unbekannte Menschen an.

Plane diese Handlung, dass sie leicht machbar und automatisiert ist, sodass kaum mentalen Ressourcen nötig sind, um sie auszuführen – Macht der Gewohnheit. Wenn du sie jeden Tag mehrere Wochen hintereinander wiederholst, hast du eine Gewohnheit, die keine Willensstärke benötigt – Die 1% Methode.

Willensstärke ist wie ein Akku, über den Tag wird es verbraucht und wir sollten damit sparsam umgehen – Der Marshmallow Effekt. Jetzt zu einem Kniff der Profis. Man binde die kleine Handlung, die man automatisieren will an eine andere Handlung, die man bereits gewohnheitsmäßig macht.

Man kettet sie aneinander, um sie nicht zu vergessen – Mach dein Bett. Damit baut man eine Reihenfolge auf, die automatisch abgespult werden kann – so wie das Türschließen, Anschnallen, Bremse drücken, Motor starten, beim Autofahren – Tiny Habits.

Orte gestalten, die dich motivieren

Nicht alles kann man automatisieren. Was, wenn man keinen Bock auf Arbeit hat? Warum nicht einmal versuchen, den physischen und digitalen Arbeitsplatz zu einem Ort der Freude zu machen?

Räume deinen Käfig auf, entsorge die vor Langeweile schimmelnden Ordner, die du nie wieder durchgehen wirst.

Und bevor du mit dem Abriss deiner Bürowände beginnst, könntest du es erstmal mit Fotos oder Gegenständen versuchen, die du ins Büro bringst, die dich Lächeln lassen – Joy At Work.

Auch wenn man es erst nicht vermuten würde, priorisieren und motivieren gehen zusammen. Versuchst du alles auf einmal zu schaffen, bekommst du gar nichts geschafft. Fokussiere dich – The One Thing.

Bestimme, was die wichtigsten Aufgaben sind, die deine Aufmerksamkeit verdienen und verteidige sie gegen die (fast) allmächtige Armee der Trivialitäten – Essentialism. Nichts ist demotivierender als das Gefühl, alles zu tun und nichts zu schaffen.

Gefühle und Stimmungen in die eigene Hand nehmen

Die ganze Welt dreht sich und mit ihr auch unsere Emotionen. Manchmal schwingen sie nicht so, wie wir uns das wünschen. Um die Emotionen in Schwingung zu versetzen, also um uns zu motivieren, kann man es mit Affirmationen versuchen – Das Robbins Power Prinzip.

Ohne es zu merken, sprechen wir mit uns selbst. Viel zu häufig ist dabei der Tenor negativ – „Das hast du schon wieder nicht getan“, „Das wirst du doch nie hinbekommen“. Das sind negative Affirmationen, die automatisch abgespult werden und unsere Stimmung und unseren Selbstwert unnötig angreifen.

Wir können diesen Self-Talk abwandeln und uns stattdessen sagen: „Ich liebe meine Arbeit“, „Ich bin stark und selbstbewusst und freue mich auf den Tag“. Ganz einfach und ganz effektiv – der Trick liegt in der täglichen Wiederholung. Unseren Emotionen können wir auch nachhelfen, indem wir sie mit Musik oder Hörbüchern anfachen – Musikalischer Einfluss.

Auch körperliche Übungen steigern das Erregungsniveau des Körpers und können positive Gefühle hervorrufen und die trübe Stimmung aufhellen – Gymnastik, Yoga, Spaziergänge, Jogging, Klimmzüge, Trampolinsprünge, kalte Duschen – Glücklich und Gesund durch Bewegung.

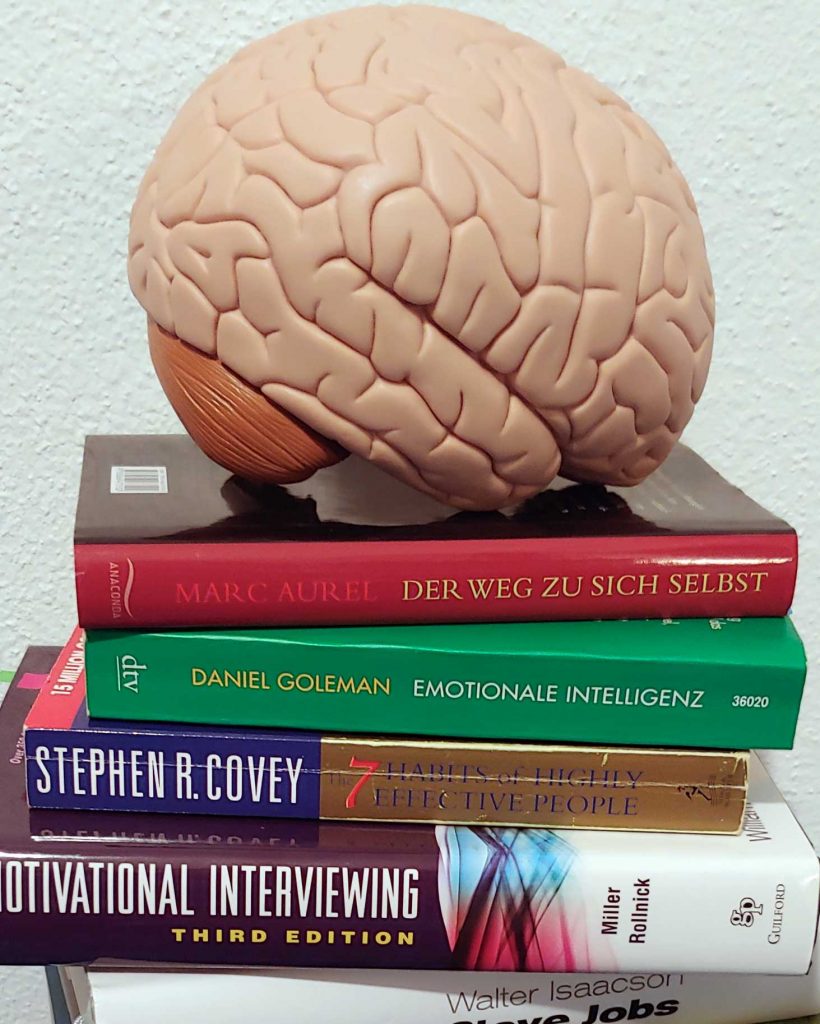

Motivation ist ohne Emotion nicht möglich. In unserer westlichen Gesellschaft sind wir sehr stolz auf unsere rationale Art und unsere Wissenschaft. Dass auch unsere Gefühlswelt wichtig ist, merken wir leider häufig erst, wenn wir depressiv oder überfordert sind – Emotionale Intelligenz.

Nur 24 Stunden

Für alles reichen die begrenzten Stunden unserer Tage nicht aus. Was tue ich und was lasse ich bleiben? 7 Habits of Highly effective People. Vielen Menschen mangelt es nicht an Motivation – jeder von uns ist motiviert. Viele wissen nicht, was sie wollen und haben keine klare Vorstellung ihrer Ziele.

Was will ich und wonach strebe ich? Nur diese Klarheit über eigene Prioritäten macht dich zum selbstsicheren Kapitän des Schiffes, das Leben heißt. Herr Kapitän, vergiss nicht deine Ziele im Bordbuch schriftlich festzuhalten, um nicht von den stürmischen Winden abgetrieben zu werden – Heilung durch Schreiben.

Leadership und Motivation

Vergiss, was deine unfähigen Chefs bisher gemacht haben – genau zu kontrollieren, unnötig zu tyrannisieren und Eigenverantwortung zu beschneiden. Sie wussten es nicht besser.

Ignoriere das häufig zu hörende Motto, dass Menschen faul sind und mit Anreizen motiviert werden müssen – The Drive. Das stimmt nicht. Auch ohne Anreize sind wir motiviert. Auch die Faulsten unter uns begeistern sich mindestens für eine Sache – Motivation – Was treibt uns an.

Lerne den Menschen hinter der Arbeitsrolle kennen, komme mit ihm ins Gespräch. Nimm Zeit für ihn. Verstehe, was er braucht, um seine Arbeit gut zu machen und sich selbst zu motivieren. Wissensarbeiter arbeiten anders als Industriearbeiter und benötigen unterschiedliche Art von Leadership – The Effective Executive. Gebe dein Bestes, deine Experten nicht zu demotivieren – Big Five For Life.

Du kannst sie mit Fragen coachen und beim Wachstum unterstützen – The Coaching Habit. Sprich mit deinen Mitarbeitenden offen über Ziele und Visionen. Teilt miteinander, was das Unternehmen und euer Team braucht, um weiterzukommmen – Start with Why.

Gib ihnen eine Vision, für die sie Tag und Nacht arbeiten möchten – Elon Musk – Biografie. Sie wollen mitwirken und die Welt verändern – Steve Jobs – Die Biografie. Sie setzen ihre eigene Lebenszeit und auch ihr Leben ein, um zur Erreichung der Vision beizutragen, die ihre Leader zeichnen – Shoot for the Moon.

Wähle Mitarbeitende mit Bedacht

Suche deine Mitarbeitenden sorgfältig aus und bilde sie so gut aus, dass sie wissen, was sie tun und lasse sie in Ruhe arbeiten. Mitarbeiter brauchen keine Manager, die sie kontrollieren. Sie brauchen Klarheit darüber, was erreicht werden soll und was sie tun dürfen und was nicht – Let my people go surfing.

Vor allem im digitalen Raum ist das regelmäßige Kommunizieren wichtig, um einen gemeinsamen Anziehungspunkt und Treffpunkt zu haben, wo sich Mitarbeitende begegnen, um motiviert zu bleiben und effektiv zu arbeiten – Powerteams ohne Grenzen.

Vor allem erfolgreiche Leader, die noch erfolgreicher werden wollen, vergessen gelegentlich, dass sie auf ehrliches Feedback ihrer Umwelt angewiesen sind, um weiterzukommen und den Flug des Erfolgs aufrechterhalten zu können. Es schadet dabei nicht, nahbar zu sein, um Mitarbeitende zu motivieren, sich mitzuteilen – What got you here wont get you there.

Dazu gehören auch schwierige Gespräche, die Steine und Fallen aus dem Weg zu räumen, um Motivation aufleben zu lassen – Difficult Conversations.

Wie Motivation und Veränderung entstehen kann

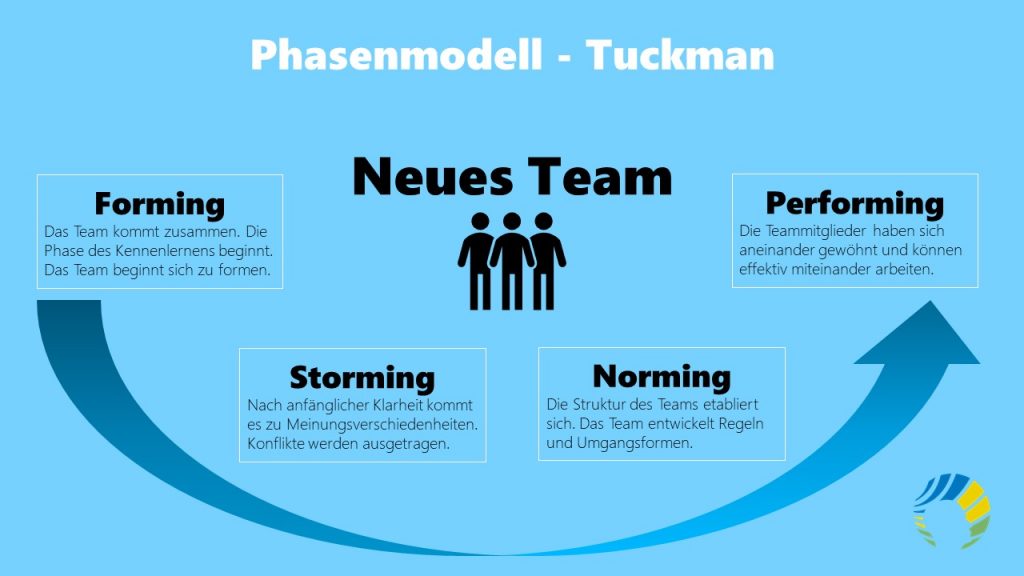

Menschen wollen sich verändern und wollen es doch nicht – Helfer nennen es Ambivalenz. Über Jahre bilden sich Gewohnheiten heraus und setzen sich wie Muscheln an Steinen in der Brandung fest, damit der Wellengang des Lebens sie nicht wegspülen kann.

Motivation zur Veränderung entwickelt sich mit der Zeit. Deshalb fällt es uns so schwer, das Rauchen aufzugeben und zu einem regelmäßigen Sportgänger zu werden. Bevor überhaupt etwas passiert, befinden wir uns in der Phase der Absichtslosigkeit und schreiten mit wachsendem Bewusstsein für das Ziel zur Phase der Absichtsbildung. Erst dann kommen die Phasen der die Vorbereitung und Handlung – Changing for good.

Am liebsten würden wir sofort zur Tat schreiten und anderen dabei helfen. Doch vor der Aktion sollte das Reflektieren, Überdenken und Bewusstwerden stattfinden, damit Motivation die Möglichkeit hat, zu reifen. In helfenden Berufen versucht man diese Phasen der Veränderung zu begleiten, indem man weniger fordert und stattdessen mehr fragt, um die Motivation der Klienten zu wecken – Motivational Interviewing.

Vielen ist der Begriff „Wertschätzung“ bekannt, der spätestens seit der Therapie von Rogers salonfähig wurde – Therapeut und Klient. Offene Wertschätzung ohne Bedingungen entwaffnet die Gemüter und öffnet sie wie Blumen, die sich zur Sonne strecken. Das Zuhören erleichtert das Verstehen der Motivation der Person und nicht zuletzt derjenigen, die still und introvertiert sind – Still.

Universelle Motive

Drei intrinsische Motive motivieren unser Verhalten – das Bedürfnis sich kompetent, sozial eingebunden und unabhängig zu fühlen – Theorie der Selbstbestimmung. Doch trotz dieser der gemeinsamen Nenner, die allen Menschen eigen sind, sucht jeder seinen eigenen Weg zu sich selbst – Der Weg zu sich selbst.