Leonardo da Vinci [Public domain] – Link zum Bild

Wir suchen nach einer Formel, die uns Zufriedenheit, Gesundheit und Produktivität bringen kann. Doch mich stört das Wort bringen – es klingt so, als müsste man nichts tun, als bekomme man etwas geschenkt. Stimmt natürlich nicht. There is no such thing as a free lunch [1].

Nichts ist umsonst. Vielleicht dann lieber so: Wir suchen eine Formel, die uns hilft, Zufriedenheit, Gesundheit und Produktivität zu erarbeiten. Wir suchen also nach einem Werkzeug, das hilft, unser Leben schöner zu gestalten. Dieser Beitrag wurde durch die Arbeit von Grant und Schwartz (2011) inspiriert, zwei Psychologen aus den USA, die eine wissenschaftliche Arbeit über Mangel und Überfluss veröffentlichten. Originaltitel der Arbeit: Too Much of a Good Thing: The Challenge and Opportunity of the Inverted U.

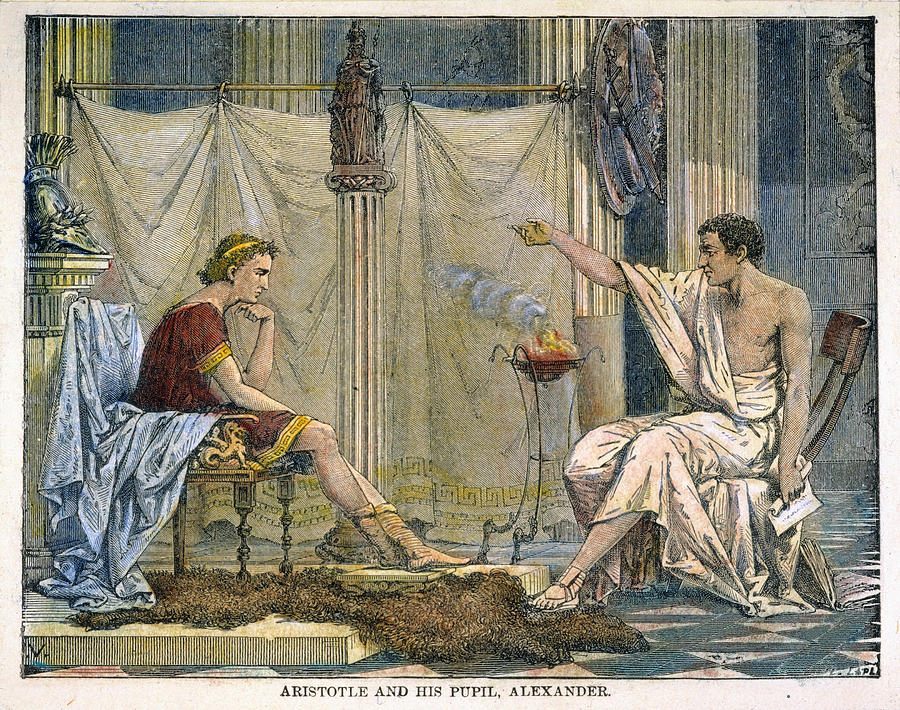

Im Wesentlichen geht es in der Arbeit der Forscher um die Suche nach der Mitte zwischen zwei Extremen, als der Weg zum Glück und Erfolg. Der Gedanke geht bis zum griechischen Denker Aristoteles zurück, der schon damals mahnte, dass zu viel des Guten etwas Schlechtes ist. Gutes Essen wird zur Qual, wenn man sich vollstopft, während zu wenig Essen auch ein Problem ist. Zu wenig Mut bedeutet Feigheit, zu viel Mut bedeutet Leichtsinn. Der Punkt ist klar, oder? Mangel und Überfluss sollten vermieden werden, wenn man glücklich und erfolgreich sein möchte. Einleuchtend. Bisher aber nur graue Theorie.

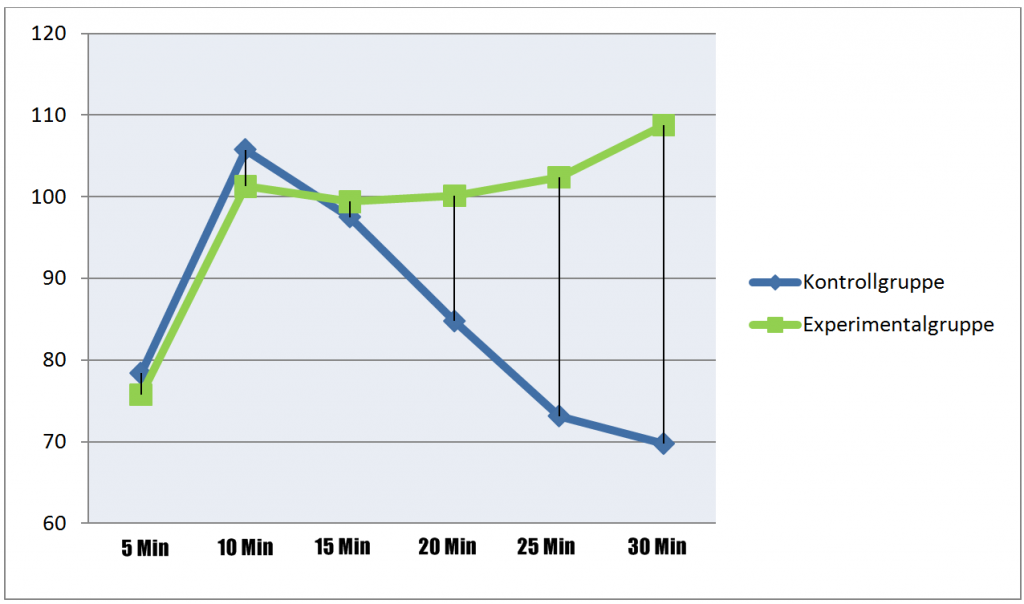

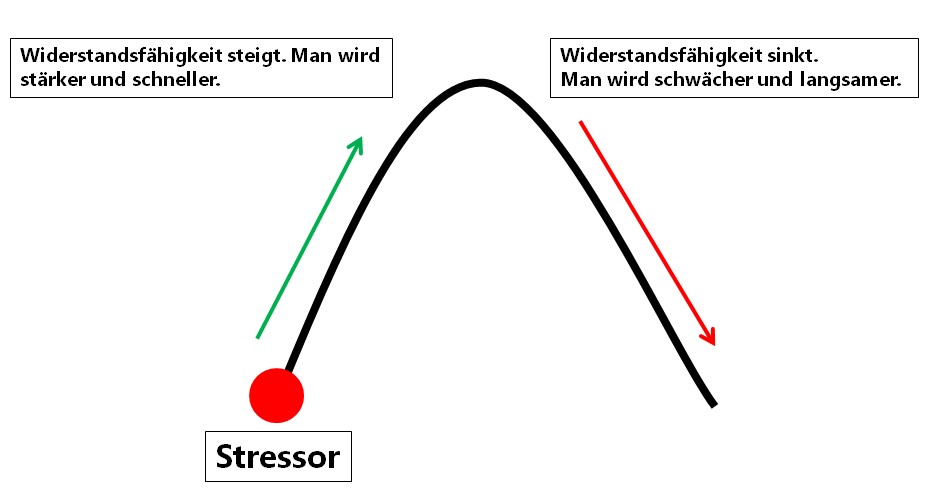

Jetzt sehen wir uns die Beweise für ihre Theorie an. Wusstest du, dass ein Stressor deine Widerstandsfähigkeit erhöht? Ein Stressor kann ein plötzliches lautes Geräusch sein oder eine Spinne. Die Spinne (Stressor), die du plötzlich entdeckst, aktiviert deinen Überlebensmechanismus, den du nicht bewusst steuern kannst (Widerstandsfähigkeit wird erhöht).

Das Herz pumpt schneller, die Lungen bekommen mehr Sauerstoff durch die schnellere Atmung und deine Muskeln werden stärker durchblutet. Du bist bereit für den Kampf … oder die Flucht. Es ist die Kampf-oder-Flucht-Reaktion [3].

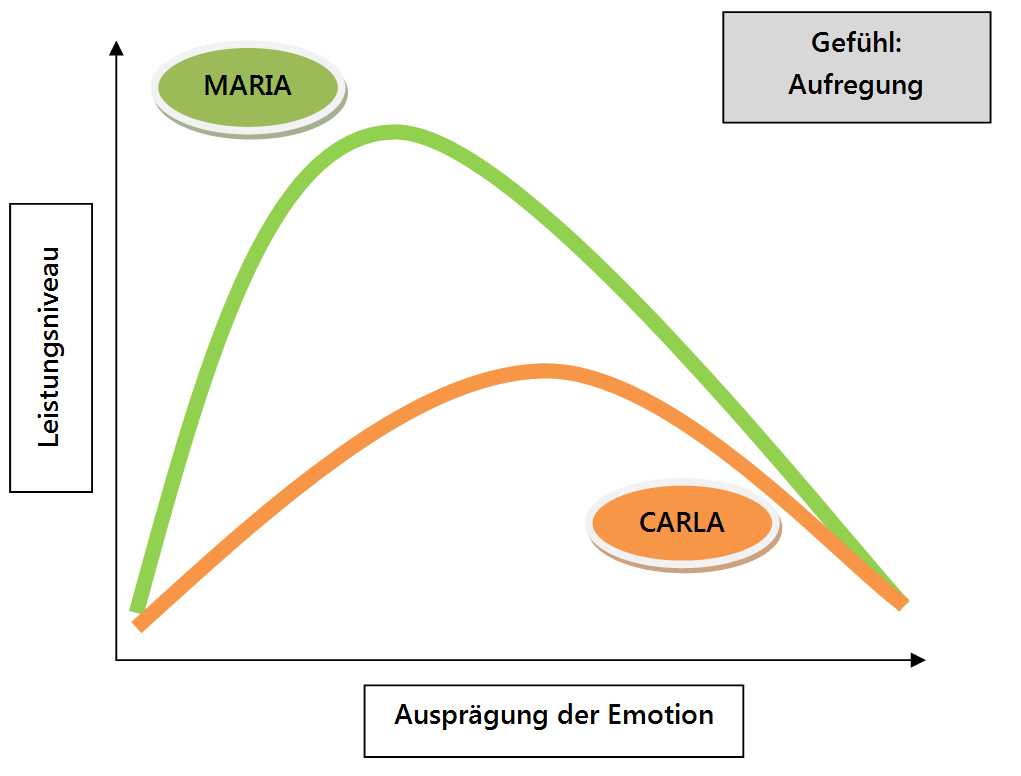

Der Stressor macht dich also stärker und schneller. Aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Nach einer gewissen Zeit, macht er dich schwächer und langsamer, der Körper ist ja auch irgendwann erschöpft. Dieser Effekt lässt sich durch eine Glockenkurve darstellen und ist bekannt als das Allgemeine Anpassungssyndrom [2].

Wie du siehst, liegt die Kraft in der Mitte, also in der Balance zwischen Mangel und Überfluss (an physischer Erregung in diesem Fall). Wir lernen daraus, dass eine geringe Portion Stress die Konzentration steigern und unsere Leistung erhöhen kann (z.B. Srivastava & Krishna, 1991).

Wenn ich du wäre, wäre ich noch nicht überzeugt, also schauen wir weiter. Nehmen wir uns eine Persönlichkeitseigenschaft vor, die dir vielleicht bekannt ist – Gewissenhaftigkeit [4]. Wir übersetzen es hier grob als die Eigenschaft, die darüber mitbestimmt, wie zielstrebig und genau du arbeitest und wie viel Selbstkontrolle du über dich selbst hast.

https://thepsychologist.de/erfolg-durch-selbstdisziplin-teil-1

Zwar wird Gewissenhaftigkeit gerne in Verbindung mit Erfolg und mit positivem Verhalten gesetzt, in einer extremen Ausprägung kann sie aber auch Nachteile haben.

Wrosch et al. (2007) zeigten in ihren Experimenten, dass Personen, die in der Lage sind, von Zielen abzutreten, sich körperlich und psychisch gesünder fühlen, als Personen, die ihre Ziele weiterhin verfolgen (obwohl es unwahrscheinlich ist, dass sie sie erreichen können). Warum denn das? Zielstrebigkeit ist doch eigentlich gut? Warum fühlen sich denn die Abbrecher besser?

Wir können annehmen, dass ein zu schnelles Lösen von den eigenen Zielen genauso destruktiv ist, wie ein zu langes Beharren. Das sind beides Extrembeispiele von Mangel und Überfluss an Durchhaltevermögen.

Auch hier ist der mittlere Weg adaptiv, also gesund und führt langfristig zu „besseren“ Ergebnissen für den Organismus. Dass ein besseres Ergebnis für den Organismus aber nicht gleichbedeutend mit Erfolg ist, müssen wir hier unterstreichen.

Verstehst du was ich meine? Wenn die Person A sich irgendwann von ihrem Ziel löst, dann geht es ihr vielleicht körperlich und mental besser als der Person B, die ihr Ziel nicht aufgeben möchte.

Aber es ist denkbar, dass Person B mehr Erfolg hat, weil sie ihre Ressourcen vollständig für das Ziel einsetzt und das Unmögliche schafft, allerdings auf Kosten ihrer körperlichen und mentalen Verfassung.

Schauen wir uns ein Beispiel aus der Arbeitswelt an. Arbeitgeber sind daran interessiert, motivierte und kreative Mitarbeiter einzustellen, um einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Konkurrenten zu haben. Doch Kreativität ist keine Holzlatte, die man aus dem Keller holen kann, wenn man sie braucht. Kreativität ist anfällig für Stimmungen und Emotionen.

Positive Gefühle scheinen die Kreativität zu steigern und die Originalität der Ideen zu erhöhen, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Wenn die Intensität der Gefühle zu stark wird, dann hat das eine negative Wirkung auf Kreativität (Davis, 2008). Nach einigen Beispielen können wir also zusammenfassen, dass sich die Suche nach der Mitte lohnen kann und zwar nicht nur bei negativen Eigenschaften (Wut, Ekel, Scham), sondern auch bei positiven (Freude, Begeisterung, Zufriedenheit).

Dass auch ein Überfluss an Fröhlichkeit zu einem Problem werden kann, zeigte z.B. Martin et al. (2002) in seiner Langzeitstudie, mit Daten aus mehreren Jahrzehnten. In seiner Arbeit wurden die Daten von über 1.000 Männern und Frauen untersucht, von der Kindheit bis zum Tod. Aus den Ergebnissen folgerten die Forscher, dass extreme Fröhlichkeit teilweise zu ihrem Tod beitrug, weil sie häufiger Alkohol tranken, rauchten und andere Dinge taten, die ihrer Gesundheit schadeten.

Diese Menschen gingen unbekümmerter mit ihrer Gesundheit um, weil sie so fröhlich waren, so die Annahme. Es ist jetzt allerdings kein Grund, um eine depressive Phase einzuleiten. Extreme Fröhlichkeit war nur ein Faktor, der zum Tod beitrug. In einem mittleren Maße trägt Fröhlichkeit zu Langlebigkeit und einem glücklichen Leben bei (Martin et al., 2002).

Wir setzen noch einen drauf und sehen uns das Wohlbefinden von ehrenamtlichen Helfern an. Du kennst jetzt das Prinzip. Mangel und Überfluss sind möglichst zu vermeiden. Die Forschung zeigt, dass ehrenamtliche Helfer eine bessere Gesundheit haben, psychisch gesünder sind, ihr Leben positiver bewerten und länger leben, als Menschen, die keine freiwillige Arbeit ausüben (Windsor, Anstey & Rodgers, 2008). Wow! Oder? Du findest die Studie frei zugänglich unter diesem Link.

Jetzt kommt der Haken – ehrenamtliche Arbeit gibt den Helfern einen positiven Schub nur dann, wenn sie es nicht übertreiben. Bei zu viel Engagement sinkt das Wohlbefinden und die Lebenszufriedenheit der Menschen. Warum? Weil sie überfordert sind und schlicht zu wenig Zeit und Energie für Dinge haben, die ihnen wichtig sind (Windsor, Anstey & Rodgers, 2008).

Ich denke, wir haben uns nun genug Studien angesehen und können einmal zusammenfassen. Mein Vorschlag ist es, sich auf die Suche nach der Balance zwischen Mangel und Überfluss zu machen. Machen wir uns nichts vor – diese einfache Formel ist kein Allheilmittel und es wird Beispiele geben, wo sie keine Anwendung findet.

Aber ihre Schlichtheit ist verlockend. Ich bin überzeugt, dass die Suche nach der Mitte das eigene Leben etwas zufriedener, gesünder und produktiver machen kann.

Quellen

Davis, M. A. (2009). Understanding the relationship between mood and creativity: A meta-analysis. Organizational behavior and human decision processes, 108(1), 25-38.

Grant, A. M., & Schwartz, B. (2011). Too much of a good thing: The challenge and opportunity of the inverted U. Perspectives on Psychological Science, 6(1), 61-76.

Martin, L. R., Friedman, H. S., Tucker, J. S., Tomlinson-Keasey, C., Criqui, M. H., & Schwartz, J. E. (2002). A life course perspective on childhood cheerfulness and its relation to mortality risk. Personality and Social Psychology Bulletin, 28(9), 1155-1165.

Srivastava, A. K., & Krishna, A. (1991). A test of inverted“ U“-hypothesis of stress-performance relationship in the industrial context. Psychological Studies.

Windsor, T. D., Anstey, K. J., & Rodgers, B. (2008). Volunteering and psychological well-being among young-old adults: How much is too much?. The Gerontologist, 48(1), 59-70.

Wrosch, C., Miller, G. E., Scheier, M. F., & De Pontet, S. B. (2007). Giving up on unattainable goals: Benefits for health?. Personality and Social Psychology Bulletin, 33(2), 251-265.

[1] https://de.wikipedia.org/wiki/TANSTAAFL

[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Allgemeines_Anpassungssyndrom

[3] https://de.wikipedia.org/wiki/Kampf-oder-Flucht-Reaktion

[4] https://de.wikipedia.org/wiki/Gewissenhaftigkeit