Disziplin schafft Leistung

Im letzten Beitrag haben wir festgestellt, dass Erfolg in der Schule und im Studium wesentlich von Selbstdisziplin mitbestimmt werden. Es zeigt sich auch, dass disziplinierte Menschen im Schnitt ein längeres und gesünderes Leben vor sich haben.

Im Gegensatz dazu kann ein Leben ohne Selbstdisziplin eine Reihe von Problemen mitbringen. Gestörtes Essverhalten, Alkoholsucht oder Neigung zu Drogen, Aggression und Kriminalität, Rauchen oder ungeschützter Sex. Man könnte auch sagen, dass Selbstdisziplin eine Fähigkeit ist, die uns vor dem Kontrollverlust schützt.

https://thepsychologist.de/erfolg-durch-selbstdisziplin-teil-1

Selbstdisziplin als Kampf

Schlagen wir nun eine Brücke zum Sport. Es ist 17 Uhr abends und du stehst vor einer Entscheidung, zum Training gehen oder nicht gehen? Dein Gewissen spricht dafür, aber du bist müde und lustlos. Es fühlt sich so an, als würdest du gegen dich selbst kämpfen. Wie entscheidest du dich?

Täglich bestreiten wir solche Kämpfe gegen uns selbst. Es betrifft wie viel wir essen, wie viel wir uns bewegen, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir Geld handhaben, wie diszipliniert wir im Straßenverkehr sind und wie wir unsere Zukunft planen.

Der Ausgang dieser Kämpfe entscheidet mit, wie sich unser Leben entfaltet und was wir aus uns machen. Wir sprechen von Selbstdisziplin und meinen damit die Fähigkeit, uns selbst zu steuern.

Kontrollverlust

Zwei Boxer stehen sich gegenüber. Auf dem Spiel steht der Weltmeistertitel. In der dritten Runde beißt Mike Tyson in das Ohr seines Gegners. Der Kampf wird beendet, der Weltmeistertitel bleibt bei seinem Gegner. Mike Tyson wird seine Boxlizenz aberkannt. Finde den Fehler.

Disziplinierte Sportler = erfolgreiche Sportler?

Welche Bedeutung nimmt Selbstdisziplin im Sport ein? Sind erfolgreiche Sportler disziplinierter als weniger erfolgreiche? Können wir mit einer kurzen Befragung feststellen, wer besonders viel Selbstdisziplin besitzt und damit auch die sportliche Leistung vorhersagen und damit Talente entdecken?

Toering, Elferink-Gemser, Jordet und Visscher (2009) versuchten diese Frage zu klären und befragten junge Fußballspieler (Profis und Amateure) nach den einzelnen Facetten von Selbstdisziplin, darunter Selbstreflexion und Planungsfähigkeit. Die Profis hielten sich im Durchschnitt für reflektierter als die Amateurspieler.

Selbstreflexion definierten die Forscher als eine Fähigkeit, vergangene Erfahrungen zu reflektieren, daraus zu lernen, um das nächste Mal besser zu sein. Reflexionsfähigkeit könnte also eine Komponente sein, die zwischen den guten und den besten Athleten unterscheidet, so die Forscher.

Experten reflektieren

Zu ähnlichen Ergebnissen kamen auch Jonker, Elferink-Gemser und Visscher (2010). Auch sie befragten Profi- und Amateursportler und folgerten aus ihren Ergebnissen, dass die Reflexionsfähigkeit mit dem Expertenstatus korreliert.

Mit anderen Worten, je reflektierter ein Sportler ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass er|sie sich zu einem Experten entwickelt. Das klingt plausibel, denn wer sich regelmäßig reflektiert, könnte regelmäßige Anpassungen vornehmen und gibt sich damit die Chance, besser zu werden.

Sieht man bei den Schwimmern nach, dann zeigt sich auch dort die Tendenz zur aktiven Selbststeuerung von Profis. Anshel und Porter (1996) verglichen professionelle jugendliche Schwimmer mit gleichaltrigen Jugendlichen.

Auch sie haben erwartet, dass die beiden Gruppen sich in ihrer Selbstdisziplin unterscheiden. Nach der Auswertung ihrer Befragungen stellte sich heraus, dass professionelle Schwimmer sich mehr Gedanken über die Selbststeuerung machten, während und nach einem Wettbewerb.

Amateure machen sich offenbar weniger Gedanken und steuern sich weniger bewusst als erfahrene Athleten. Wir könnten annehmen, dass eine Vielzahl an Erfahrungen den Profis die Möglichkeit bietet, sich im Training und Wettbewerben besser kennenzulernen und die Fähigkeit zu erwerben, sich selbst zu steuern und zu reflektieren.

Auch die Arbeit von Berliner (1994) geht auf Fähigkeiten von Experten ein und betont das feinere Gespür für die Feinheiten von Herausforderungen. Experten sind flexibler in ihrer Planung und sie reflektieren mehr als Amateure, wenn es um Lernen und Lernprozesse geht.

Halten wir nun ein paar Dinge fest, die wir bisher gelernt haben – Selbstdisziplin besteht aus mehreren Facetten wie Planungsfähigkeit, Selbstreflektion, Fähigkeit sich selbst zu steuern und noch weitere. Dabei könnte insbesondere die Selbstreflektion ein Indikator für sportlichen Erfolg sein.

Lässt sich Selbstdisziplin trainieren?

Einige Forscher vertreten die Ansicht, dass Selbstdisziplin eine stabile Eigenschaft unserer Persönlichkeit ist, die uns unser Leben lang begleitet. Sie ist zu einem bestimmten Teil von unseren Eltern und Vorfahren vererbt (Hagger, 2014). Diejenigen, die sich mit Psychologie der Persönlichkeit beschäftigt haben, wissen dass eine Änderung einzelner Persönlichkeitseigenschaften meist nur in geringem Maße möglich ist.

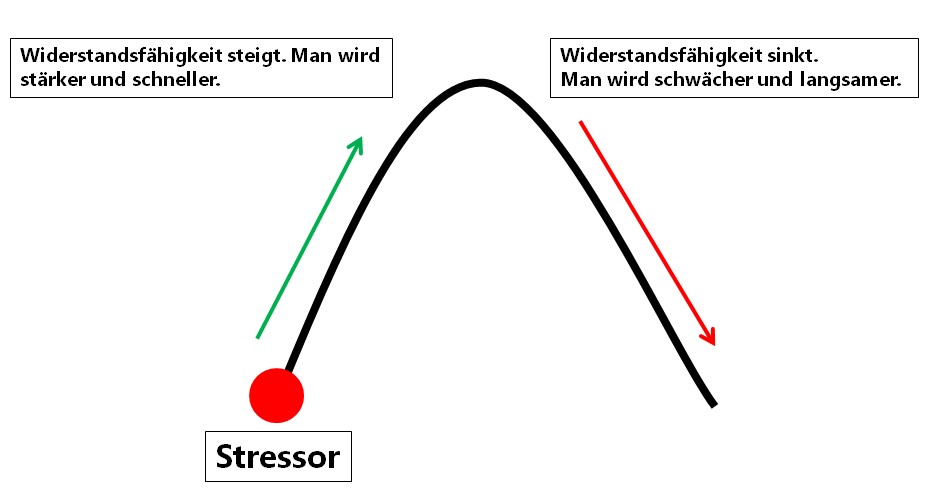

Im Fall von Selbstdisziplin ist eine Steigerung durch Training aber möglich und wurde durch Baumeister et al. (2006) gezeigt. In ihrer Studie machten die Teilnehmer an einem Sportprogramm von zwei Monaten mit. Durch regelmäßigen Sport trainierten sie nicht nur ihre Muskeln und Kondition, sondern auch ihre Selbstdisziplin.

Wieso? Durch die wiederholte Überwindung kräftigten sie ihre Selbstdisziplin wie einen Muskel. Durch die wiederholte Nutzung ihrer bisher unterentwickelten Selbstdisziplin konnten sie die Stärke ihrer Selbstdisziplin steigern. Gute Nachrichten, oder?

Ein bestimmtes wissenschaftliches Programm muss man dafür nicht durchlaufen. Es reicht schon, sich selbst regelmäßig zu Aktivitäten zu überwinden. Klein anfangen und Stück für Stück steigern. Wenn es leicht klingt, dann täuscht der Eindruck. Leicht fällt nur das Reden danach.

Quellen

Anshel, M. H., & Porter, A. (1996). Self-regulatory characteristics of competitive swimmers as a function of skill level and gender. Journal of Sport Behavior, 19(2), 91.

Baumeister, R. F., Gailliot, M., DeWall, C. N., & Oaten, M. (2006). Self‐regulation and personality: How interventions increase regulatory success, and how depletion moderates the effects of traits on behavior. Journal of personality, 74(6), 1773-1802.

Berliner, D. C. (1994). Expertise: The wonders of exemplary performance. In John N. Mangieri and Cathy Collins Block (Eds.), Creating powerful thinking in teachers and students (pp. 141-186). Ft. Worth, TX: Holt, Rinehart and Winston.

Hagger, M. S. (2014). The multiple pathways by which trait self-control predicts health behavior. Annals of Behavioral Medicine, 48(2), 282-283.

Jonker, L., Elferink-Gemser, M. T., & Visscher, C. (2010). Differences in self-regulatory skills among talented athletes: The significance of competitive level and type of sport. Journal of Sports Sciences, 28(8), 901-908.

Toering, T. T., Elferink-Gemser, M. T., Jordet, G., & Visscher, C. (2009). Self-regulation and performance level of elite and non-elite youth soccer players. Journal of sports sciences, 27(14), 1509-1517.