Warum liest du diesen Text? Was treibt dich dazu an, diese Zeilen zu lesen? Minuten deines Lebens damit zu verbringen, Textzeilen auf dem Bildschirm eines Monitors zu betrachten?

Es ist eine Frage nach deiner Motivation. Was motiviert dich? Mehr als hundert Jahre nach der Entstehung der ersten Motivationstheorien können wir mit Sicherheit sagen, dass die menschliche Motivation komplexer ist, als das man sie so umschreiben könnte: „Nach Glück streben und Schmerz vermeiden“.

Es ist eine gute Erklärung, wenn es darum geht festzustellen, warum wir unsere Hände nicht dauerhaft auf heiße Herdplatten legen und Ratgeber kaufen, die uns die Formel des Glücks versprechen. Diese einfache Theorie kann uns aber nicht erklären, warum Menschen die Schmerzen eines Marathons auf sich nehmen oder weshalb es Männer gibt, die American Football spielen und sich Schmerz zufügen lassen. Sehen wir uns eine populäre Theorie an.

„Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie.“

Kurt Lewin

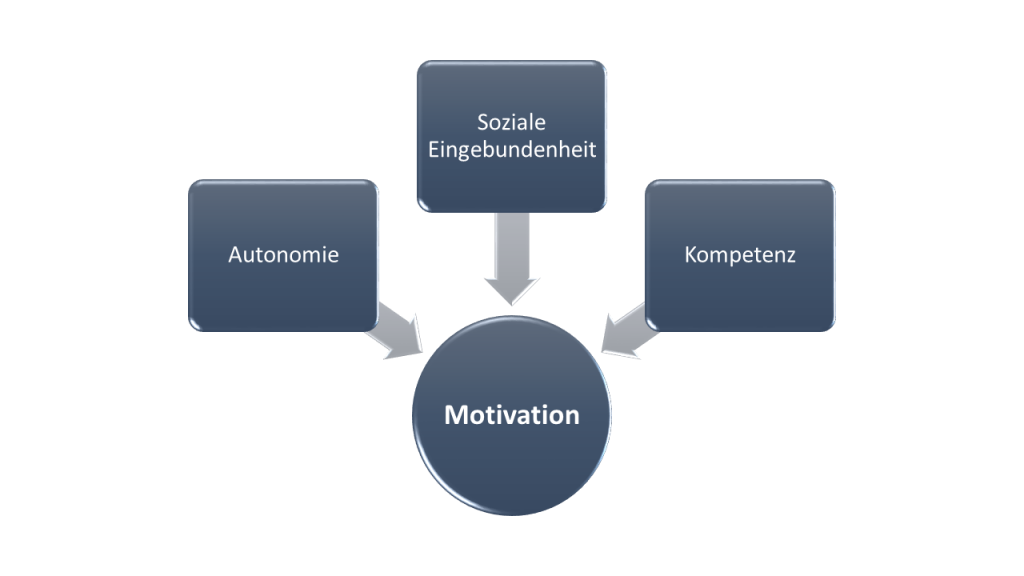

Selbstbestimmungstheorie – Self determination theory (SDT) ist eine Theorie der Motivation. Laut dieser Theorie hat jeder Mensch drei grundlegende psychologische (intrinsische) Grundbedürfnisse, die er befriedigen möchte – unser Fokus liegt also auf der intrinsischen Motivation.

#1 Autonomie

Die Autonomie können wir auch als Unabhängigkeit bezeichnen. Dahinter verbirgt sich der Wunsch selbstständig zu denken, zu handeln und zu sein. Es äußert sich in dem Wunsch aus dem Elternhaus auszuziehen, anderen Menschen zu widersprechen, eigene Ideen und Haltungen abseits der Mainstream-Meinung zu hegen oder sich selbstständig zu machen.

Lieber Leser, ohne Zweifel wirst du die natürliche Tendenz nach eigener Eigenständigkeit spüren, wenn man für dich entscheidet, was du zu tun und zu denken hast. Die menschliche Angst davor, kontrolliert und manipuliert zu werden, ist groß.

Wir streben nach finanzieller, persönlicher und emotionaler Unabhängigkeit und fühlen uns in Situationen überdurchschnittlicher Abhängigkeit eher unwohl. Welche Handlungen werden noch durch das Bedürfnis nach Autonomie ausgelöst? Was fällt dir noch ein?

#2 Soziale Eingebundenheit

Es ist die Suche nach Kontakt und Verbindung mit anderen Menschen und der Wunsch nach körperlicher und psychologischer Nähe. Die soziale Eingebundenheit ist der Klebstoff unserer Gesellschaft, der uns auch in schwierigen Zeiten zusammenhält.

Deine genetische Veranlagung diktiert, dass du dich ausdrückst, sei es durch deinen Gesichtsausdruck oder mit deinen Wörtern. Du möchtest gehört und gesehen werden und den Menschen nah sein, die dir wichtig sind.

Dieses Grundbedürfnis ist so fundamental und so grundlegend, dass es beinahe lächerlich ist, Beispiele dafür zu nennen. Der Kontakt zu deinen Eltern und Freunden durch ein persönliches Gespräch oder am Telefon, die Beteiligung an Vereinen und Events, die Besuche von Partys, Museen und Parks.

Unter uns gibt es Menschen, die Phasen der Einsamkeit durchleben und sich in Einsamkeit hüllen. Sie erfahren die Grausamkeit der Einsamkeit, für die unser Geist und unser Körper nicht geschaffen sind. Wir sind soziale Tiere und brauchen Kontakt zu Mitmenschen.

#3 Kompetenz

Das Bedürfnis, sich kompetent zu fühlen, ist die dritte Komponente der Motivationstheorie. Kannst du dich damit identifizieren? Stelle dir bitte die Frage, welches Grundbedürfnis mit dem Lesen dieses Textes befriedigt wird? Die Antwort liegt klar auf der Hand, oder? Es ist der Wunsch nach neuem Wissen und neuen Erkenntnissen, die dich dazu motiviert, sich hinzusetzen und zu lesen. Also der Wunsch nach Kompetenz.

Erkennst du, dass dahinter der Wunsch steckt, sich zu entwickeln, zu verbessern, zu optimieren? Es ist natürlich auch einer der Gründe warum es Psychologen, Coaches und Trainer gibt, deren Aufgabe es ist, das Bedürfnis nach Kompetenz ihrer Klienten zu befriedigen und ihnen beim Wachsen zu helfen.

Das Gleiche gilt natürlich auch für körperliche Betätigung, wo man sich kompetent und fähig fühlen möchte. Durch Siege, Erfolge, Medaillen, Anerkennung befriedigen wir das Bedürfnis nach eigener Kompetenz. Deshalb streben wir primäre nicht nach Medaillen, sondern eher nach der Anerkennung (soziale Eingebundenheit) und Selbstsicherheit (Kompetenz), die dahinter steckt.

Psychologische Grundbedürfnisse im Konflikt

Im Sport können die Bedürfnisse im Konflikt zueinander stehen, beispielsweise die Autonomie und soziale Eingebundenheit im Teamsport, die man vereinfacht als zwei Gegensätze eines Kontinuums sehen könnte. Der Fußballer vor dem gegnerischen Tor steht vor einem Konflikt – den Torschuss selbst versuchen oder den Pass an einen Mitspieler geben.

Der Drang nach Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit ist universell und taucht in jedem Lebensbereich auf. Versuche, die weiter unten aufgelisteten Handlungen den Bedürfnissen zuzuordnen, um dein Verständnis zu vertiefen. Jede Handlung ist natürlich eine Mischung aus mehreren Grundbedürfnissen und kann nicht nur einem einzigen Bedürfnis zugeordnet werden :

- Für die olympischen Spiele trainieren.

- Profisportler werden.

- Trainingsstunde versäumen, um mit der Freundin ins Kino zu gehen.

- Zum Training gehen, obwohl man nicht motiviert ist.

- In den Urlaub fliegen.

- An einem Turnier teilnehmen.

- Einem Freund beim Umzug helfen.

- Einem Freund beim Umzug nicht helfen.

- Aus einem Flugzeug springen (mit Fallschirm).

- Streit mit dem Trainer anfangen.

- In die Diskussion mit dem Gegner über die Regeln des Spiels geraten.

Vielleicht konntest du beim Beantworten dieser Fragen feststellen, dass die Antworten nicht ganz eindeutig sind und noch weitere Bedürfnisse eine Rolle spielen. Hunger, Durst, Schmerz – Überleben. Nicht alles lässt sich diesem Beitrag festhalten.

Glücklicherweise sind wir Menschen sehr neugierige Wesen und probieren sehr viel aus. Wir können sehr unbeständig sein und das trifft auf unsere berufliche Laufbahn, unsere Ess- und Schlafgewohnheiten, aber auch unsere Sportroutinen zu. Diese Sprunghaftigkeit hat ihre Vorteile, aber auch ihre Schattenseiten. Diese Unbeständigkeit, die einem zum Ausprobieren von Neuem verleitet, ist ein schlechter Ratgeber, wenn es darum geht, Höchstleistung zu erreichen.

Gewohnheiten und Systeme laufen automatisch ab und sind deine Freunde auf dem Weg zur Höchstleistung. Die Schwierigkeit dabei – ein System der Verbesserung und Exzellenz zu erschaffen und in deinen Tagesablauf zu implementieren. Es ist zugleich eine Wissenschaft und eine Kunst.

„Losers have goals.

Winners have systems.“

Scott Adams

Die Idee ist simpel. Und dennoch zeigt sich, dass simple Dinge nicht immer einfach auszuführen sind. Es ist die langfristige Ausrichtung unseres Handelns, die uns die meisten Schwierigkeiten bereitet – unser Gehirn tut sich damit schwer, nachhaltig und langfristig zu denken. Wenn du großartig werden möchtest, dann brauchst du ein großartiges System, das deine Motivation berücksichtigt.

Quellen

https://de.wikiquote.org/wiki/Kurt_Lewin

https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstbestimmungstheorie