Credit for the photo – Marius Christensen

In dieser Serie von Beiträgen zum psychologischen Momentum möchten wir die Frage beantworten, ob das psychologische Momentum eine Kraft ist, die zu Erfolgen führt oder ob es bloß eine Illusion ist. Wir schauen noch einmal zurück und rekapitulieren den ersten Beitrag zu diesem Thema. Die Frage nach dem psychologischen Momentum ist eine Frage, die sich jeder Sportler und Trainer stellt, vielleicht ohne es zu wissen. Nehmen wir einen berühmten Ausspruch, der uns auf das Thema einstimmt:

„Never change a winning team“ – Alf Ramsey

Verändere nicht das Team, das gewinnt. Hast du das schon einmal gesagt oder gedacht? Es ist möglich, dass du das noch nie bewusst gesagt oder gedacht hast, aber kommt dir das nicht bekannt vor? Fühlt sich diese Aussage nicht natürlich an? Es könnte glatt als ein Sportgesetz durchgehen. Doch vor allem spiegelt es die Denkweise von vielen Sportlern und Trainern wider.

Wenn das Team gewinnt, dann ist alles gut – Änderungen sind nicht erwünscht. In Momenten, in den alles funktioniert, kommen die wenigsten auf die Idee, etwas verändern zu wollen – das gilt für Teamzusammensetzung, Spielstrategien und Taktik. Man möchte die Erfolgssträhne oder den Lauf nicht unterbrechen und hofft, dass der Siegeszug weitergeht.

In solchen Momenten hegen Trainer und Sportler die leise Hoffnung, dass die Erfolgssträhne nicht aufhört und vertrauen in die Güte von Momentum. Doch wie kommt es überhaupt dazu, dass Momentum mit in die Gleichung kommt? Warum glauben wir an diese unsichtbare Macht? Warum spielt es eine Rolle im sportlichen Wettbewerb? Probieren wir es mit der Tagesform zu erklären.

Die sportliche Leistung schwankt von Tag zu Tag und doch können wir mit unseren Augen und Ohren nicht feststellen, woran das liegt. Objektiv verändert sich eigentlich nichts – die Beine sind dran, die Arme sehen noch aus wie gestern und doch ist es nicht wie gestern. Wir sehen zwar, was falsch gemacht wird, aber wir sehen nicht warum. Es gibt keine körperliche Veränderung, mit der man die Leistungsunterschiede erklären könnte.

Aber irgendwie muss man die Unterschiede erklären können und deshalb verlassen wir die objektive Welt und suchen nach einer Lösung in der unsichtbaren Welt der Psychologie. In dieser Welt der formlosen Konstrukte nehmen wir uns das Momentum zu Hilfe (oder wie auch immer man das für sich benennt). Man erklärt sich die außerordentlich gute Leistung durch die Anwesenheit von Momentum und die außerordentlich schlechte Leistung durch das Momentum des Gegners.

Unsere Suche nach Ursache und Wirkung ist für uns vollkommen natürlich und spielt eine Schlüsselrolle bei der Entstehung der Wissenschaften und Religionen – denn es sind Versuche, die Ursache für unser Dasein zu erklären und unsere Welt zu verstehen. Und die Kausalität spielt eine entscheidende Rolle beim Verständnis von Momentum und bei der Lösung unserer Frage: Ist das psychologische Momentum eine Kraft, die zu Erfolgen führt oder ist es bloß eine Einbildung, die keinen Effekt auf sportliche Leistung hat?

Um die erwähnten Erfolgssträhnen zu deuten und zu erklären, ziehen wir also als Zuschauer und Sportler Momentum hinzu: Er hatte das Momentum auf seiner Seite und konnte das Spiel doch noch zu seinen Gunsten wenden. So könnte ein Anfangserfolg zum Gefühl von Momentum beitragen, das wiederum zu weiteren Erfolgen beisteuert.

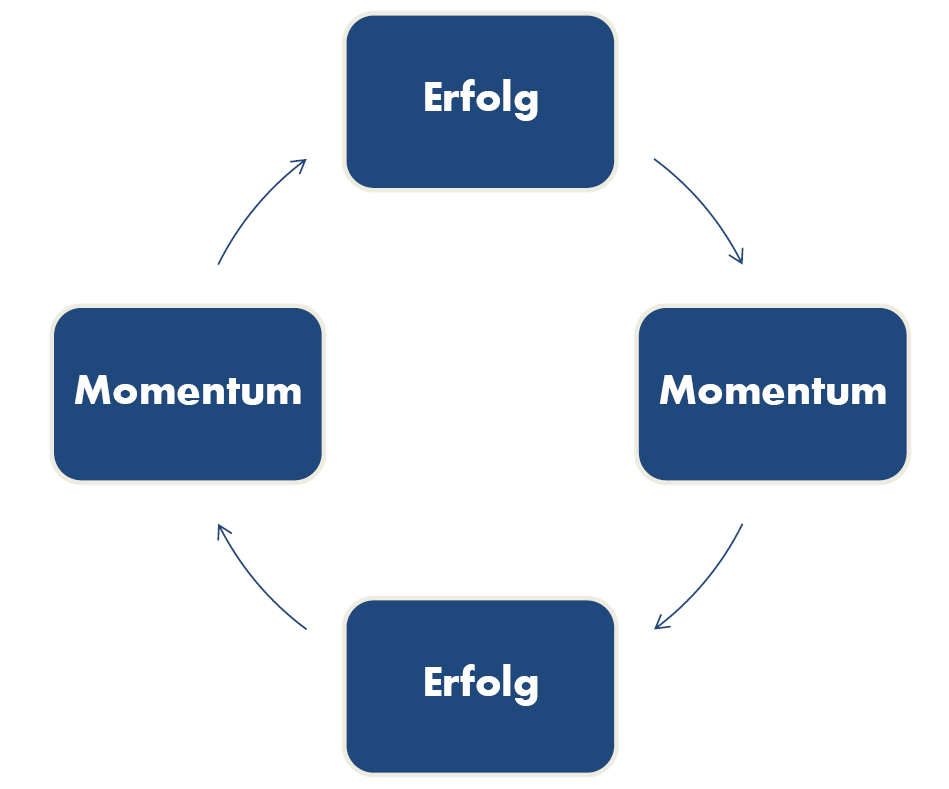

Die Erfolgsspirale, die dadurch entsteht, bezeichnen wir dann als Erfolgssträhne. Das psychologische Momentum reiht sich in unsere Sammlung der Modelle ein, mit denen wir unsere Welt erklären. So könnte ein einfaches Modell von Momentum aussehen:

Wir nehmen also an, dass es eine solche Erfolgsspirale gibt, dass das Momentum unsere Leistung verbessert und beispielsweise im Basketball dafür sorgt, dass der Spieler nicht daneben werfen kann. An dieser Stelle kehren wir zu den Erkenntnissen von Gilovich, Vallone und Tversky (1985) zurück, die dieser Auffassung widersprechen (Link zur Studie).

Der Glaube

Mehrheit der Basketball-, Volleyball- und Tennisfans glauben an Erfolgssträhnen, die durch das psychologische Momentum ausgelöst werden (ca. 90%).

Die Enttäuschung

Die statistischen Ergebnisse im Basketball widersprechen der Intuition der Fans. Die Forscher konnten zeigen – nach einem erfolgreichen Wurf erhöht sich die Wahrscheinlichkeit nicht, einen weiteren Treffer zu erzielen. Keine Erfolgsspirale. Wäre auch zu einfach gewesen.

Ich glaube, diese Erkenntnisse sollten wir kurz verdauen und uns vor Augen führen, was die Wissenschaftler mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit sagen wollten. Sie bezeichneten den Glauben der Sportler, Trainer und Fans als eine kognitive Verzerrung, also als eine Illusion. Die Empörung war groß, denn die Erkenntnisse widersprachen der Intuition und dem Gefühl von Millionen von Menschen aus der Sportwelt.

Es ist nicht weit hergeholt zu sagen, dass das Wort kognitive Verzerrung einen leichten Beigeschmack von Dummheit und Unvernunft hat. Doch die Erkenntnis, so schmerzhaft sie auch sein mag, hat einen wahren Kern, der nicht ignoriert werden sollte.

Um die Erkenntnisse der Wissenschaftler in ihrer Tiefe nachzuvollziehen, reisen wir einige Jahrtausende zurück. Der Himmel war blau, das Gras war grün und der Menschenaffe hatte viel zu tun. Im Laufe der letzten 315 000 Jahre haben wir als Affen und Menschen (Homo sapiens) überlebt, weil wir schnell lernten, Muster und Regelmäßigkeiten in unserer Umwelt zu entdecken.

Unser Gehirn hat gelernt, Muster zu sehen und zu erkennen. Also auf Regelmäßigkeiten zu achten und sich zu merken, in welchem Busch es das letzte Mal geraschelt hat. Was war in dem Busch? Ein Löwe? Ein Gorilla? Oder doch nur ein harmloses kleines Äffchen? Das Gehirn prägte sich die unterschiedlichen Arten ein, wie der Busch rascheln kann; es lernte Raschel-Muster zu erkennen und darauf unterschiedlich zu reagieren.

Wenn es knisterte und brummte, dann war es eher ein Löwe – nichts wie weg. Wenn es raschelte und kratzte, dann war es eher ein Äffchen – möge die Jagd beginnen.

Diese Fähigkeit, Muster und Regelmäßigkeiten zu sehen, ist das Erbe unserer Vorfahren, das uns erlaubt hat, zu überleben. Auch wenn wir in unserer Zeit nicht mehr ums Überleben kämpfen müssen, so sehen wir trotzdem Muster und Regelmäßigkeiten, wie wir das schon immer getan haben.

Deshalb sollte uns bewusst sein, dass wir die natürliche Tedenz besitzen, Muster zu sehen, auch wenn sie manchmal nicht da sind. Die Tendenz, in zufälligen Mustern Regelmäßigkeiten zu sehen oder zufälligen Ereignissen Bedeutung beizumessen, wird als Clustering-Illusion bezeichnet (mehr dazu unter diesem Link).

Ein alltägliches Beispiel ist das Erkennen von Objekten und Lebewesen in den Formen der Wolken. Erkennen wir also Regelmäßigkeiten im Sport, die möglicherweise nicht existieren? Ist das Momentum also ein Muster, das wir zu erkennen glauben, das in Wahrheit nur eine zufällige Sequenz von Erfolgen ist?

Quellen

Gilovich, T., Vallone, R., & Tversky, A. (1985). The hot hand in basketball: On the misperception of random sequences. Cognitive psychology, 17(3), 295–314.

Iso-Ahola, S. E., & Mobily, K. E. (1980). ” Psychological momentum”: A phenomenon and an empirical (unobtrusive) validation of its influence in a competitive sport tournament. Psychological Reports, 46(2), 391–401.